If you can’t explain it to a six years old, you don’t understand it yourself.

「もし、君が6歳の子にそれを説明できないのなら、君自身それをできていない。」

これはアインシュタインの言葉です。

相対性理論を導き、ノーベル物理学賞を受賞した天才と呼ばれる人物は、いったいどのような幼少期をすごしたのでしょう?

彼は幼少期から天才だったわけではなく、彼の父親や通った学校の先生からも、

「まさか彼がこんな天才になるなんて…」と思われるほど、心配事も尽きない子供時代を過ごしていたとされます。

彼は5歳で与えられた羅針盤に興味をもち、

9歳のころにはピタゴラスの定理に夢中になって、

12歳でユークリッド幾何学に取り組み、微分学や積分学を独学で学びました。

一方でスイスの工科大学の受験は苦手分野で失敗するなど、

天才性と非天才性の両極端で悩むこともあったとされます。

そんな彼だからこそ、ユニークでウィットに富んだ名言を多く残していますよね。

相手が子どもに限らず、家族や職場の仲間に勉強や仕事、工作または料理など、

何かを説明するのは簡単なことではありません。

相手が理解できないのではなく、自分が本当に理解しているか、

本当に理解できているのなら、他のアプローチの仕方もあるのではないか。

社会に出たり学校生活で「教える場」を経験すると、一度はこんな悩みにぶつかるかもしれませんね。

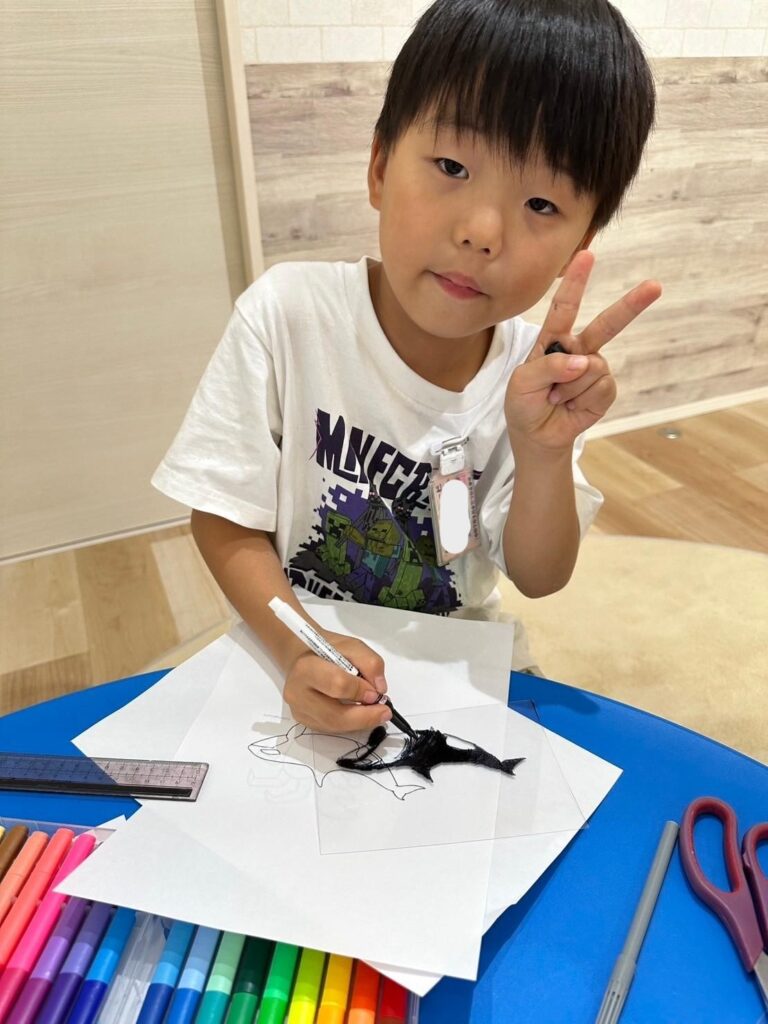

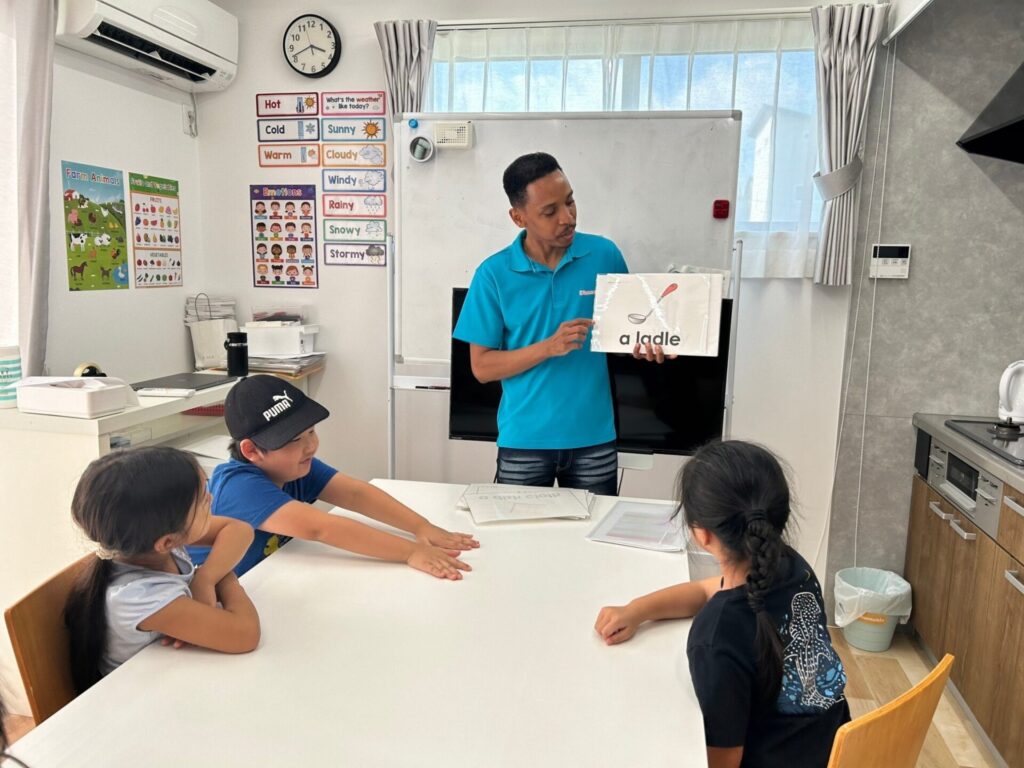

ダイヤモンドクラブプラスの教室内でも、日々お菓子作りやクラフトが行われています。

私たち講師も子どもたちが理解しやすいように、事前のフォローは念入りにしていますが、

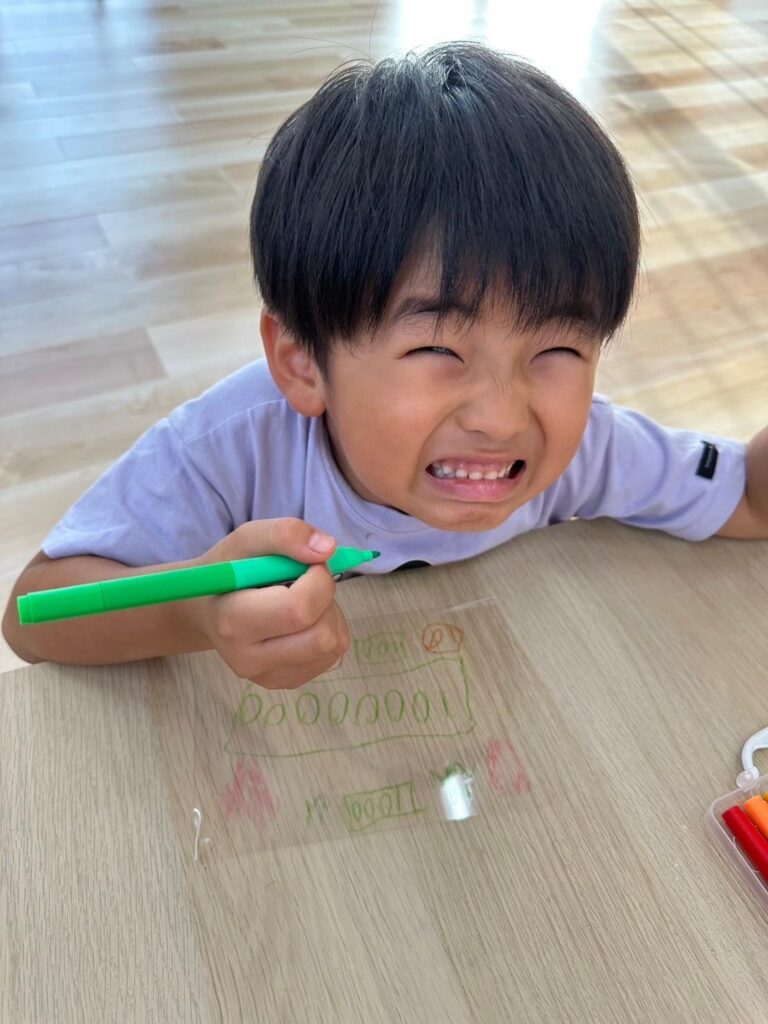

いざ取り組んでみると想像と違う難しさや時間との戦いがあったりと、

自分の中でのギャップと向き合う子どもの姿もみられます。

もちろん、それは乗り越えられたとき自身の成長や理解に繋がる必要な過程でもあります。

そんなだれかが困ったり迷ったりする時、すっと寄り添い助けてあげるのが上手なのは「子どもたち」です。

いつでも誰でもどんな時でも、「小さな先生」は傍にいて、ほしい言葉をかけてあげられるのです。

先生のような、魔法使いのような、ともに成長していく友であり家族のようでもあります。

大人が手を出しフォローすることは簡単なのですが、この「小さな先生」たちのお手伝いの仕方の上手なこと!

物事を理解したうえで教えるというのはもちろん大切な事だけど、

柔軟に、相手を想って行動、サポートするのは実は子どもたちの方が得意なのかもしれません。

友達に対してだけではなく、家庭で家族と過ごすときもそう。

「忘れがちだけど大切な事」を教えてくれる子どもたちは

私たち講師にとっても「先生」なのです。

日々のあたたかな姿勢からまた新たな気づきを子どもたちに与えてもらえた、

そんな一コマでした☆